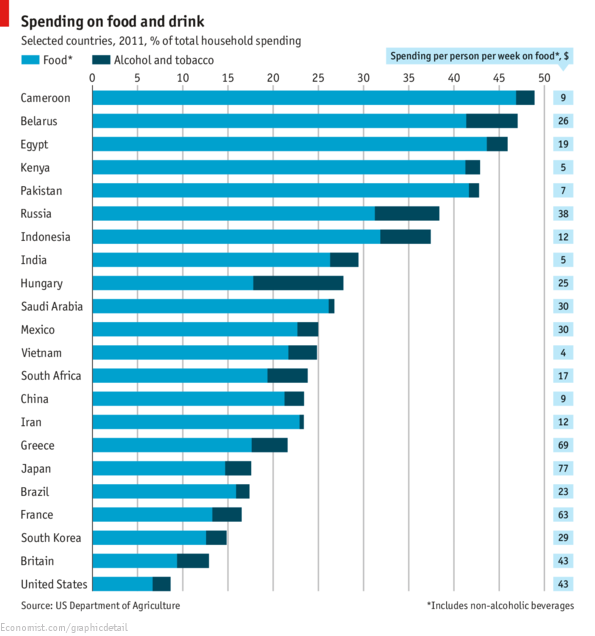

L'Economist, alcuni giorni fa, ha pubblicato un grafico che mostra quanta parte di reddito familiare viene utilizzata per il cibo in diversi paesi del mondo. Come sottolinea il testo che accompagna la tabella, ci sono eccezioni alla regola, e potremmo chiederci quali origini (e anche quali conseguenze, di questi tempi) abbia la propensione degli ungheresi verso l'alcol e il tabacco. In ogni caso la regolarità è che più alto è il reddito, minore è la porzione di esso che viene speso per il cibo.

E fin qui siamo nel campo dell'ovvio: il portafoglio delle persone ha una estensione illimitata, mentre lo stesso non si può dire del loro stomaco, e una volta riempita la pancia il reddito delle famiglie dei paesi più sviluppati può essere usato per altre attività. La chart dell'Economist mi ha fatto però venire in mente un altro grafico, in verità piuttosto simile (anche qui la fonte dei dati è l'USDA), che avevo scovato l'estate di due anni fa sul rapporto LEI di Wageningen UR dal titolo “Price and prejudice: Why are food prices so high?“.

Lo studio si interrogava sulle ragioni dei picchi dei prezzi delle materie prime agricole, all'origine di gravi crisi alimentari. È una lettura che raccomando, dato che contribuisce efficacemente a sfatare il mito secondo il quale sarebbe la speculazione finanziaria sui futures delle soft commodities a orientare al rialzo i prezzi e non piuttosto l'aumento esponenziale della domanda asiatica amplificata dalla contrazione delle scorte e dalle politiche protezionistiche (o di contenimento dell'offerta) di molti paesi esportatori, spesso spaventati dalla prospettiva di veder crescere l'inflazione interna.

Il rapporto evidenziava come proprio nella diversa incidenza della spesa alimentare sul reddito alimentare sia la chiave della maggiore o minore vulnerabilità di un paese alla volatilità dei prezzi delle materie prime agricole, e quindi alle crisi alimentari:

Le famiglie nei paesi ricchi spendono circa il 10% del loro budget in cibo, ma solo il 20% del prezzo del cibo proviene dalla materia prima. Il resto proviene dal marketing, dal confezionamento, dal trasporto e dagli utili di chi porta il cibo dalla fattoria al negozio. Invece nei paesi in via di sviluppo la gente spende mediamente per il cibo ben più del 10% del bilancio familiare, laddove le famiglie più povere arrivano a spendere tra il 50% e l’80% dei loro redditi. Qui solo una piccola porzione va ai processi di commercializzazione e confezionamento: la maggior parte delle famiglie acquistano cibo non trasformato, divenendo più vulnerabili agli aumenti di prezzo dei generi alimentari.

I neretti sono miei, così come la traduzione grossolana. E ho sottolineato quei passaggi perché, oltre a raccontarci della diversa incidenza della spesa per il cibo nel reddito familiare, evidenziano una cosa in più, ovvero come tutti i processi intermedi di una filiera agroalimentare complessa contribuiscano a ridurre ancora di più la vulnerabilità delle famiglie alla volatilità dei prezzi: in paesi in cui si è costretti a dedicare un'ampia porzione del proprio reddito al cibo, e di questa una fetta abbondante va in cibo non trasformato e in materia prima grezza (si pensi al riso), è molto facile che significative oscillazioni di prezzo spossano trasformarsi in vere e proprie catastrofi umanitarie.

E la ben nota inelasticità dei prezzi del cibo contribuisce a complicare le cose. L’USDA fornisce delle stime per l’elasticità dei prezzi: per gli Stati Uniti, l’elasticità della domanda rispetto al prezzo di pane e cereali è -0,04, il che vuol dire che sarebbe necessario un aumento di prezzo del 25 per cento per indurre un calo di appena l’1 per cento nei consumi. Tra la stagione 2008/09 e 2010/11 alcuni estremi metereologici hanno indotto cali nella produzione globale di cereali attorno al 3 per cento. Nulla di catastrofico in sé, ma in un quadro di generale aumento della domanda e contrazione delle scorte, i prezzi sono semplicemente raddoppiati.

In quegli anni, dalle nostre parti solo gli agricoltori si sono accorti che qualcosa stava cambiando, dato che hanno potuto vendere a prezzi mai visti prima. I consumatori per lo più non hanno percepito una grossa differenza nella spesa per il cibo, e questo lo dobbiamo proprio alla scarsa incidenza della materia prima grezza e del cibo non trasformato sul totale della spesa familiare. Nel frattempo, abbiamo potuto vedere in televisione gli effetti degli aumenti di prezzo del cibo su economie meno sviluppate, effetti che in qualche caso, come in alcuni paesi africani affacciati sul Mediterraneo, sono stati il detonatore di rivolte popolari e veri e propri cambi di regime.

Tutto questo, guarda un po', aggiunge motivi per essere scettici sul mito della derescita, trasformato da minoritaria ossessione radical chic a vero e proprio programma di governo di un partito che ha raggiunto all'incirca il 25 per cento dei consensi alle ultime elezioni. E quando si parla di accorciamento delle filiere, di km zero, di agricoltura di sussistenza, si parla di politiche che ormai a buon diritto sono state acquisite e fatte proprie da tempo da uno schieramento molto più ampio ed eterogeneo di quello che fa riferimento al M5S, almeno a livello "ideologico". Se già la riduzione dei redditi ci condurrebbe tra quelli costretti a destinare al cibo una fetta maggiore del proprio reddito disponibile rispetto a quella che vi destiniamo oggi, politiche agricole come quelle care ai "decrescenti" di ogni colore non farebbero che aggravare la situazione, con tutte le unintended consequences del caso in termini di esposizione alla volatilità dei prezzi e di vulnerabilità alle crisi alimentari.

Leggo l'articolo, molto interessante sul piano tecnico, e resto molto perplesso sulle conseguenze logiche che, si sostiene, dovrebbero conseguirne.

Dovremmo infatti dedurne che l'enorme differenza tra il prezzo al consumo delle derrate alimentari rispetto al costo delle materie prime è un vantaggio? Lo potrebbe essere, forse (ma si legga oltre), per i paesi ricchi, non certo per i paesi poveri, dove il mangiare è un bene primario non assicurato a tutta la popolazione.

Il fatto che il prezzo delle materie prime incide in maniera molto rilevante nei paesi del terzo mondo, con ogni probabilità, deriva soprattutto dalla enorme differenza di valore dei prezzi , in termini assoluti, tra detti paesi e quelli ricchi.

Insomma, credo che il dato presentato da Giordano Masini dovrebbe errere prima intrecciato con le dinamiche dei prezzi espresse in temini assoluti (quanto costa una carota negli Stati Uniti e nel Camerun?), per trarne delle conseguenze più interesanti.

In ogni caso, non credo che sostenere che sia positiva a priori la circostanza dell'esistenza di un grosso differenziale tra i prezzi delle materie prime e quelli al dettaglio sia una buona cosa. E' come sostenere le politiche inflazionistiche per creare sviluppo effimero.

In ogni caso l'economia deve essere sempre lagata alla produzione. L'accorciamento della filiera (quando non pregiudizialmente annunciato con motivazioni ideologiche e non economiche, come nel caso di Grillo), quando diretto a rendere più efficiente il mercato e a sviluppare un consumo più consapevole e meno voluttuario, è sempre positivo.

Mi rendo conto di non produrre dati a motivazione della mia tesi e leggerò con piacere ogni commento che la confuti o documenti, ma tengo a rimarcare che non si tratta, come ho detto prima, di una posizione ideologica ma pragmatica. Tutti i paesi occidenziali avanzati debbono comunque recuperare un enorme debito estero o interno, quindi devono produrre meglio e di più, anche riqualificando le spese interne. Non credo che la strada di confermare le enormi sovrastrutture nel settore della distribuzione sia la strada giusta.

Sono completamente d'accordo con te. Masini sarebbe forse contento se nei mercati finanziari i titoli dovessero passare per 10 broker diversi facendo esplodere i costi di transazione? Direi proprio di no, e non vedo per quale motivo per i prodotti alimentari dovrebbe essere diverso. Oltre al fatto che per la nostra salute è meglio mangiare prodotti conservati o trasformati il meno possibile.

Affermare che, saltando uno o più passaggi nella filiera, con conseguente riduzione dei costi, gli operatori tagliati fuori muoiono di fame e i soldi risparmiati dai consumatori vanno a ridurre il valore aggiunto dell'economia, è da modello SUPERFISSO. In un modello più plausibile, a parità di reddito disponibile, i soldi risparmiati saltando la filiera riducono la percentuale del reddito destinata ai consumi alimentari, come auspicato da Masini stesso, e possono essere destinati ad acquistare altri beni o servizi. Gli operatori, allo stesso modo, dovranno trovarsi un'occupazione più utile o modificare il proprio portafoglio di attività.

Più che quanto costa una carota negli Stati Uniti o nel Camerun, dovremo cercare di sapere quanto costa produrla, e non è solo un problema di costo del lavoro, anzi lo è in minima parte.

Delle carote so poco, ma so, per fare un esempio, che per produrre in Ontario la quantità di fragole che produce un ettaro di terreno in California, ci vogliono 5 ettari. Questo significa che per avere la stessa quantità di fragole vicino casa, in Ontario dovranno avere a disposizione una superficie 5 volte maggiore, impiegare 5 volte più fertilizzanti e agrofarmaci, utilizzare macchinari e forza lavoro per un tempo 5 volte maggiore, consumare 5 volte più gasolio e via discorrendo (lascio da parte l'acqua perché in quel caso influisce anche la differente frequenza delle precipitazioni).

L'esempio mi serve a dire che in realtà politiche che implementano il consumo locale, il km zero e via discorrendo ci porterebbero a spendere molto di più per il cibo, e non di meno. Infatti se in Ontario volessero, magari attraverso dazi e tariffe, tenere fuori le fragole californiane e consumare solo quelle prodotte localmente, dovrebbero pagare un prezzo che tenga conto di questa enorme differenza nei costi di produzione, potendo scontare solo il costo del trasporto su lunghe distanze, che poi è la parte più efficiente dell'intera filiera agroalimentare.

Quindi certe "enormi sovrastrutture nel settore della distribuzione" tendono a ridurre la nostra spesa per il cibo (non sempre, per carità), quindi il paragone con le politiche inflazionistiche per creare consumi e sviluppo effimero non è corretto.

Senza contare poi che confinare i nostri fornitori di cibo in un'area geografica ristretta ci esporrebbe alla volatilità dei prezzi e all'insicurezza alimentare anche per un'altra ragione: sarebbe sufficiente un'annata storta dal punto di vista climatico e raccolti insufficienti per lasciarci a secco di scorte, senza che i raccolti più abbondanti di altre aree del pianeta possano intervenire a calmierare i prezzi. Ma questo è un altro discorso.